以太坊創世十週年!和我一起出社會的區塊鏈

#707

嗨,早!

今天(7 月 30 日)正好是以太坊創世 10 週年,可以點此鑄造限時紀念 NFT。在開始之前,先分享一段自己的小故事。

以太十年

10 年前我剛從研究所畢業,正式脫離學生身份。

那時候非常開心,因為我從小就不是成績優秀的學生。我喜歡的學習模式,是先實做再回頭補知識。但學校教的卻是得先考好成績,才能有選擇。於是探索的需求不斷被往後延,念書的動力自然也不高,能低空飛過就好。反而選修課成績都不錯,因為那些才是我真正有興趣的地方。

畢業對我的意義就是,從此「課表」是一張白紙,想填什麼就填什麼。剛好那一年 —— 2015 年 7 月 30 日 —— 以太坊的創世區塊誕生。這十年下來,以太坊經歷了 16 次大大小小的系統升級1,卻始終沒有停機過。對照現實世界的銀行、交易所,動不動下線維修幾個小時,以太坊不必停機就能完成核心系統升級,至今沒發生任何事故簡直就是奇蹟。遑論這還只是第一個十年。

為了慶祝十週年,以太坊基金會近期推出「以太火炬 NFT」,讓全球社群像傳遞奧運聖火一樣,一棒一棒輪流接力。每個人只能持有 24 小時,時間到就必須交棒,最後這個 NFT 會在 7 月 30 日被「銷毀」,象徵封存這十年的成就。第一位火炬手是以太坊的共同創辦人 Joseph Lubin2,第二棒則是台灣的唐鳳3。現在說以太坊是比特幣之外最重要的區塊鏈,相信很少人會反對。但回到 10 年前,許多網友對以太坊的評論相當無情,稱它「一無是處」(good for nothing)。

從一無是處到產業標竿

2014 年,以太坊創辦人 Vitalik Buterin 在比特幣論壇上首次公開發表「以太坊」。現在看來,Vitalik 像是在踢館。不過當時比特幣是整個產業的代名詞。比特幣論壇=區塊鏈論壇,人們對去中心化的想像普遍也都是建立在比特幣之上。

不只 Vitalik,最早一批受到比特幣啟發的那群人,紛紛開始思考貨幣之外的去中心化應用。我舉兩個例子,他們分別代表「獨立派」和「改良派」。

成立於 2011 年的域名幣(Namecoin)是獨立派。域名幣是從比特幣分叉出來的一條全新區塊鏈,功能是去中心化的域名管理,把網址擁有權登記在區塊鏈上。雖然概念類似於以太坊域名服務(Ethereum Name Service),但域名幣得自己招募礦工、開發新技術,還無法和其他應用互動。

域名幣就像是為了喝牛奶而牽一頭牛回家。有人主張別這麼麻煩,把比特幣當成基礎建設,在轉帳時「賦予」那筆交易多一層意義就好。

2012 年問世的萬事達幣(Mastercoin,後來改名為 Omni Layer)就是最知名的「改良派」,全球最大美元穩定幣 USDT 最初就是建立在 Omni Layer 上。早期用戶每次轉帳 USDT,都是要發一筆比特幣區塊鏈上的特殊交易,實際上只需要轉移一聰(比特幣的最小單位)比特幣,但透過 Omni Layer 的規則,這筆交易就會被解讀為一筆 USDT 轉帳。這讓開發者不必重新打造一條全新區塊鏈,只要「借用」比特幣的基礎建設就能創造全新應用。

但 Vitalik 卻說這兩種做法都不夠好。獨立派無法與其他應用互通,改良派又受制於比特幣基礎建設。以手機比喻,開發者不應為了寫一款 app 從頭打造一支手機,也不該基於 Nokia 3310 的系統打造複雜的 app。Vitalik 想做的是一套全新的作業系統,而以太坊就是加密世界裡的 Android。

Vitalik 挑戰的不只是技術現狀,更是人們心中的神 —— 中本聰。當時許多人都說 Vitalik 太年輕、不懂現實。比特幣功能陽春,是中本聰有意為之。中本聰擔心,如果功能太多,區塊鏈就會塞車,程式碼漏洞也會被駭客利用。

事後看來,中本聰的擔心不無道理,但如果沒有以太坊,今天人們恐怕還在用比特幣區塊鏈轉帳 USDT。如今已經很少新創團隊會在比特幣上建立新應用,以太坊為代表的圖靈完備(turing complete)區塊鏈才是主流。但乘載的應用越多,效率與隱私的問題也隨之而來。

效率與去中心化的兩難

為什麼區塊鏈效率差?因為去中心化在「扯後腿」。

區塊鏈效率與去中心化的拉扯,至今沒有標準答案。我喜歡用經濟和民主之間的權衡來說明。上週末台灣才經歷一場罷免選舉,更能深切體會投票需要動員大量人力與物資。假如這些爭議只要交由幾位民意代表決定,不是更經濟也更有效率嗎?決策越去中心化,例如全民公投,成本就越高。區塊鏈也一樣。

像 Solana 這類強調高效率的區塊鏈,為了追求即時到帳和低手續費,選擇大幅提升節點的硬體門檻。包括至少 24 核心的 CPU 以及 512GB 的 RAM,一台電腦組起來至少 30 萬台幣,即便租用雲端服務也不便宜。硬體規格越高,能參與驗證的節點自然越少。這雖然可以有效降低交易成本、提升速度,卻是以脆弱為代價,因為節點串通的可能性更高。這未必是壞事,有時是為了對抗駭客攻擊。

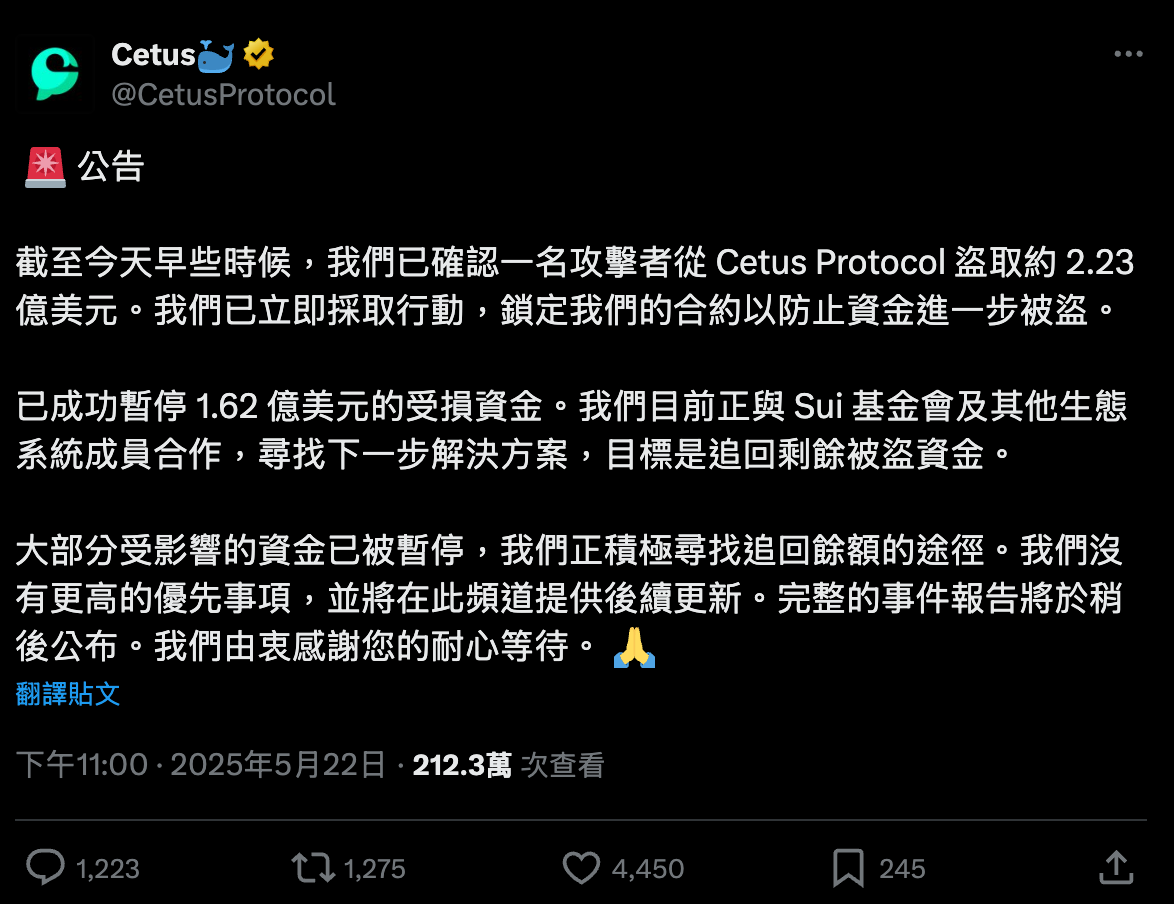

新興區塊鏈 Sui 的去中心化交易所 Cetus 近期被駭,損失超過 2.6 億美元。結果 Sui 基金會與其他節點共同聯手,立即宣布在區塊鏈上凍結這筆被駭資金,讓駭客插翅難飛。這是一種「善意共謀」,卻也引發人們質疑界線在哪?既然 Sui 有能力迅速凍結駭客交易,過去遭到攻擊的受害者,為什麼就沒能獲得這樣的特別待遇?只要救過一次,未來所有受害者都會寄望區塊鏈能成為最後一道防線。再也沒人相信去中心化。

那麼以太坊堅持去中心化,難道就比較好嗎?

以太坊無法像 Solana 一樣,只靠最單純的區塊鏈就實現極低手續費、即時到帳。隨之發展出的第二層網路(L2)雖然想解決這些問題,卻也讓操作變得更加複雜。對一般用戶來說,哪些錢包支援哪些鏈、哪些幣,簡直就像數位迷宮。此外,萬一發生駭客事件,以太坊社群多半也只能摸摸鼻子、自認倒霉。如何降低詐騙、駭客事件損失,至今還是沒有簡單方法。

過去十年,以太坊嘗試回應了比特幣問世之後的兩大關鍵問題:如何普及去中心化應用,以及如何兼顧效率與去中心化?下一個問題是什麼,除了改進使用體驗之外,Vitalik 近期最關心的議題是隱私。

下個十年

近期許多企業開始推出加密貨幣業務,PayPal 推出加密貨幣付款,Stripe 也有意發行穩定幣。當人們真的開始使用加密貨幣,馬上就會注意到隱私問題的嚴重性。每一筆付款不只企業看得到,全球網友都可以隨手查到。如果公司以加密貨幣發薪水,老闆和員工都要擔心金額會不會被看光光。這樣真的可以嗎?

偏偏目前打造鏈上隱私工具,可能比當詐騙集團的風險更高。例如 Tornado Cash4 的開發者 Roman Storm 正在面臨審判,最高可能得關 45 年,只因為北韓駭客用他開發的工具洗錢。之前區塊勢介紹過的隱私工具 ZKP2P5 以及 Fluidkey6,也可能面臨法律風險。隱私的界線在哪裡,目前還沒有清楚定義。

以太坊十年,也是我的十年,它和我同時「出社會」。當年其實我沒那麼理解去中心化的想法,畢竟在台灣生活沒受到什麼壓迫,日子也過得還可以。只是跟著以太坊探索區塊鏈的新可能,也恰好滿足我曾經渴望卻沒得到的自由。

沒想到十年後,不只我被洗腦,連企業、政府也陸續被這個「邪教」吸收。我還真的開始相信,去中心化也許是下個十年的一種新可能?

今晚有以太十週年直播

https://www.youtube.com/live/igPIMF1p5Bo

現實世界如果直接被盜走現金的話更難被追回吧?我還是很難理解為什麼贓款無法被追回是一個問題 🤔