資產的抽象化、NFT 的前景與被錯估的價格

#342

嗨,早!

最近數位收藏品(Non-Fungible Token,NFT)爆紅。

一段 10 秒短片上鏈之後竟能以近 2 億元賣出,讓許多人目瞪口呆。就連知名創投 a16z 也寫了一篇文章,討論 NFT 如何影響創作生態。區塊勢的老會員大概一看就知道,這情況與之前謎戀貓狂熱相似,充滿投機性和故事性1:

投機性:謎戀貓的繁殖和交易機制創造了清晰的獲利途徑:買貓、繁殖、易主,或是直接買入一隻稀有貓待價而沽。只要有新用戶加入,貓的價格就會上漲。

故事性:花 1,000 美元買電子貓是相當荒謬的事,因此能引起媒體關注。此外,以太坊當時被貓「堵住」又是另一套有趣的故事。人們為了取得貓,不惜以天價購買,還心甘情願地支付高昂手續費急切地入手。這最終導致了「謎戀貓泡沫」。

只要把謎戀貓改成「10 秒短片」、NBA Top Shot 卡牌或是某個廣為人知的迷因圖,就可以稍稍理解為何媒體要爭相報導了。

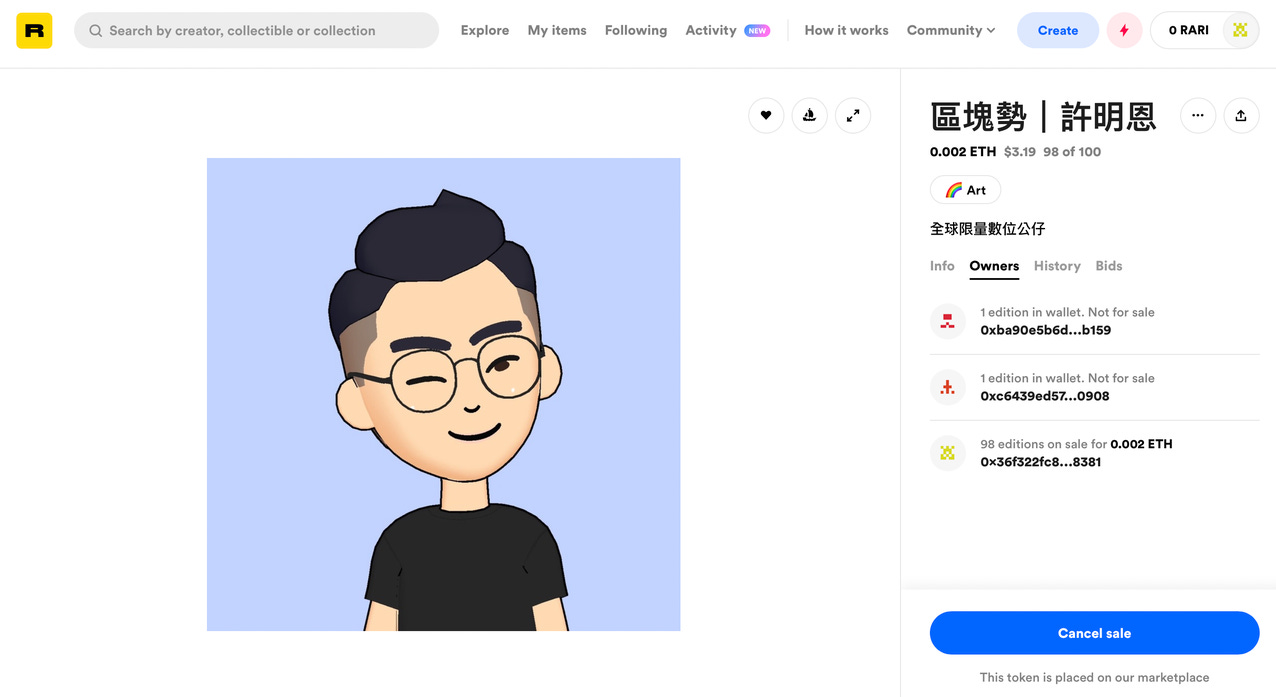

半年前我也曾發行過自己的數位公仔 NFT,並放上 NFT 賣場 Rarible 販售。每組定價為 0.005 ETH(大約 50 台幣),隨著 ETH 變貴,這張圖已經漲價到 200 台幣。

這款 NFT 在沒有宣傳的情況下賣出 2 組。雖然價格、銷量大概沒辦法躍上新聞版面,但已經讓許多人吃驚:「這張圖也可以賣錢?而且它跟你長得也不像啊 😂 」。

身為販售過個人 NFT 的創作者,也是長期研究區塊鏈發展的作者,我相信許多人好奇的是,這場 NFT 熱潮究竟只是價格炒作,還是真的會帶來巨大創新?

我們先從比較熟悉的數位貨幣看起,討論價值載體的典範轉移。

資產的抽象化

人類最早使用的「貨幣」是家中的牲畜或是稻米,以物易物,各取所需。就算最終這些貨幣沒有人要,至少還可以把它吃掉,飽餐一頓。

但這些「貨幣」不方便攜帶,往往也無法存放太久。因此,儲存價值的載體逐漸被稀有金屬取代。

黃金是比牲畜更好的「貨幣」,雖然不能吃,但它不會死亡或過期,能夠保值。黃金不易取得,也就免於被大量複製。

後來,儲存價值的載體進一步從金屬演變為紙鈔。紙鈔也不會過期。相較於金屬,還更便於攜帶。只不過紙鈔若沒了政府背書,經濟價值就遠不如金屬。

一直走到今天,儲存價值的載體從紙鈔演變為數位訊號 —— 沒有重量、可以透過網路傳輸,甚至可以程式化。只是看不見、摸不著的數位貨幣,對部分人來說就是個「問題」。

說穿了,貨幣的演變來自於人們對價值載體的共同認知。從牲畜…