以 NFT 收藏歷史:WWW 程式碼、CNN 大事紀與大谷翔平

#372

嗨,早!

除了疫苗之外,近期你最常看到的新聞是什麼?我猜有人會跟我一樣,經常出現大谷翔平的全壘打鏡頭。如果美國職棒大聯盟將它製作成 NFT,或許能成為全球最炙手可熱的數位商品。

這篇文章討論近期最值得關注的兩款 NFT,先從你我天天都在使用的全球資訊網(WorldWideWeb,WWW)開始。

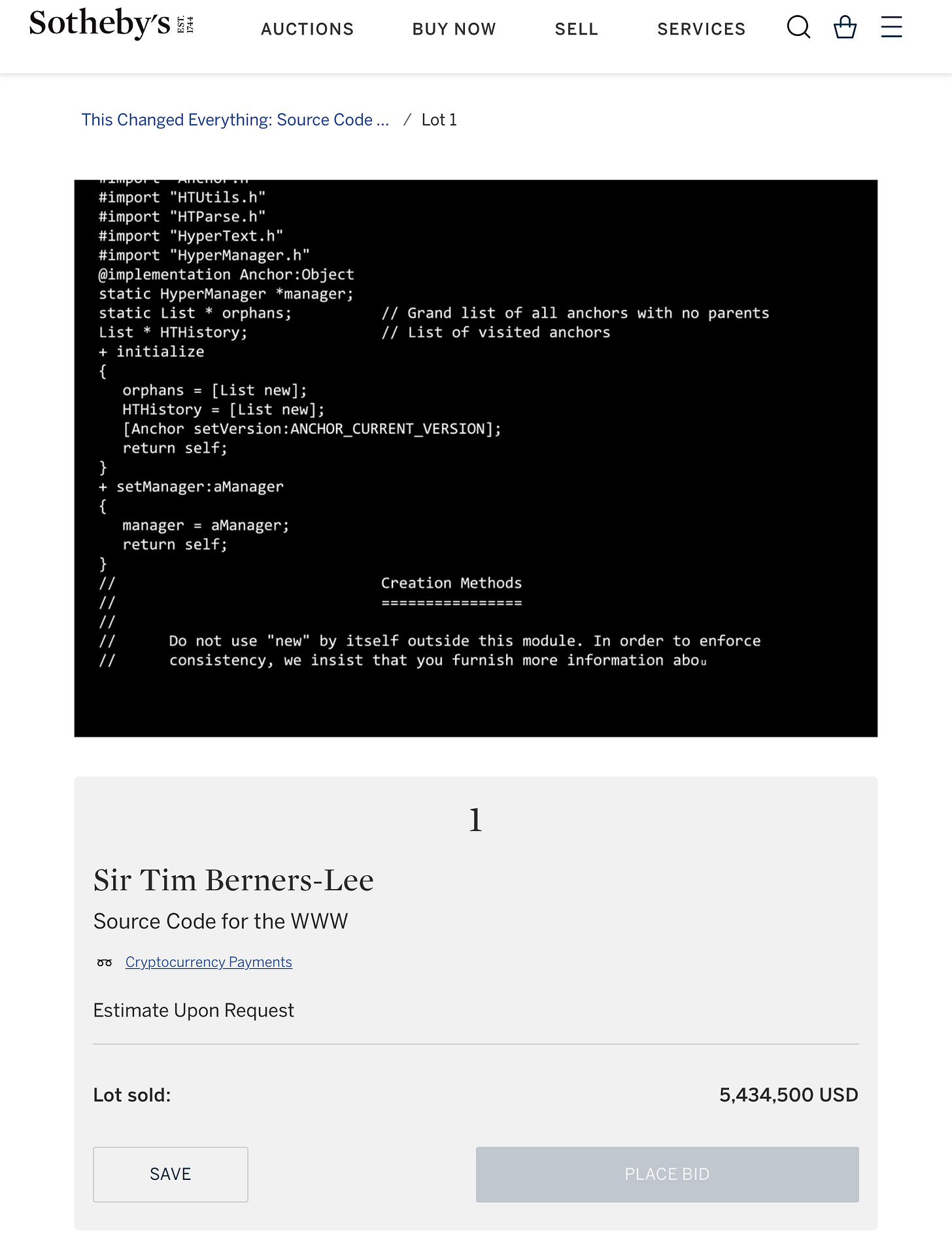

WWW 程式碼

知名拍賣行蘇富比(Sotheby's)昨晚以超過 543 萬美金(約 1.5 億台幣)高價,賣出由 WWW 發明者 Tim Berners-Lee 授權的原始程式碼 NFT。根據蘇富比的敘述:

全球資訊網(WWW)是由 Tim Berners-Lee 爵士於 1989 年發明。它是第一款超媒體瀏覽器/編輯器,讓用戶在電腦網路中透過鏈結創建、瀏覽文件。

在過去的幾個世紀中,人類經歷了一系列的典範轉移,例如伽利略提出日心說、古騰堡改良印刷術以及愛因斯坦提出相對論。其中,對人們的日常生活影響最大的是全球資訊網。Tim Berners-Lee 的發明開啟了一個全新世界,使得資訊共享民主化,並創造了新的思考、互動和聯繫方式。

瞭解 WWW 的發展歷史,就能知道這款 NFT 為何值錢。

電腦是由計算機改進而來,最早可以追溯到約 3,000 年前發明的算盤。但普遍認為世界第一台電腦的誕生時間是 1946 年。雖然電腦可以處理大量運算,但沒有網路就難以互通。

網路的原始概念於 1960 年左右出現,是美國國防部為了一觸即發的核戰做準備,讓軍隊在戰爭中仍能保持通訊。接著,世界各國也發展出各自的網路。但當時的網路不僅只有政府能用,而且還彼此不互通。電腦必須要在同一個網路底下,才能夠相互溝通。

直到 1990 年,網際網路(Internet)才串起原本相互獨立的網路。如今我們無時無刻都在上網,看似輕鬆容易,但在當年連 Tim Berners-Lee 這樣的電腦高手都會碰壁:

當時的數位資料散落在不同人的電腦中,我必須進到不同電腦才能取用這些資料。這過程相當挫折。每個人的電腦都不一樣,例如 Unix、Mac 和 PC 的運作方式都不同。我得先熟悉來自世界各地的不同系統,才能順利地進到每台電腦拿資料。

與其透過網路連接,直接在人們喝咖啡的時候當面去問他們反而會更有效率。後來我寫了程式把這個過程自動化,讓取得資料更有效率。即便如此,我還是常常在解決類似的問題。

身為軟體工程師就會想,難道沒有更好的方法嗎?後來這…